لا لتعدد الزوجات

انتشرت في الفترة الأخيرة نكات وتعليقات تتناول قرار سحب الشباب لخدمة الاحتياط في الجيش “النظامي” من قبيل: “جنة الشباب منازلهم”، و”انضب يا رجال بالبيت”، و”ما عنا رجال تكشف وجهها”.. في إشارة إلى اختفاء الشباب المفاجئ وتحاشيهم الظهور أو العبور أمام الحواجز، خشية أن يتم سحبهم إلى الموت قاتلين أو مقتولين!

هذه الطرافة المحببة الجديدة تفصح عن تغييرات عميقة قيمية وأخلاقية جرت وتجري في سوريا منذ بداية الثورة 2011 وإن تكن شديدة البطء، والمقصود مبادرة الشابات بملاطفة الشباب، وإعلان مظاهر الحرص عليهم بالكلام والموقف.

يقول الرجل: لا تقصفوا، هناك نساء وشيوخ وأطفال، وتقول المرأة: لا تخرج من البيت فأنا أخشى أن أفقدك.

في الحالتين، هناك حرص على الآخر، لكنه في الحالة الأولى حرص من موقع “القوة والتفوق” المتعارف عليه اجتماعياً ودينياً وحقوقياً، أما في الحالة الثانية فالخشية تنبع من موقع الاهتمام بالآخر وتقديره والاعتراف بالحاجة له أيضاً، وتحمل في مضمونها تعبيراً عن الثقة العميقة بالمساواة وحسّ العدالة الذي يفترض أن البشر متساوون بالحقوق والواجبات وبامتلاك الضمير وبالقدرة على مساعدة الأضعف والأكثر تعرضاً للمخاطر بصرف النظر عن جنسه أو عمره أو أي اعتبار آخر.

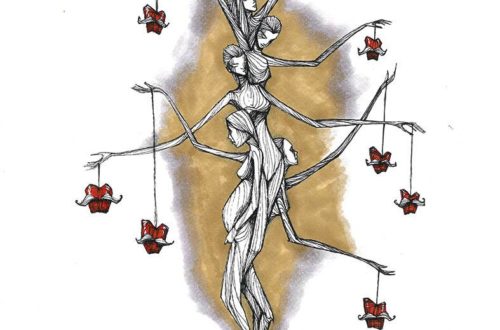

قدرات المرأة وأدوارها المتعددة في الحياة لم تكن مثار شك عند ذي عقل، لكن الجديد هنا هو إعلان إرادة المشاركة بكل تنوعها، والمبادرة لحل المشكلات وتحمل الأعباء واقتراح البدائل. هذه الطاقات التي تفجرت مع بداية الحراك في سوريا، الذي أتاح ظهور ما كان موجوداً عند النساء من طيبة ومسؤولية وحس سليم، عندما بادرن دون سابق اتفاق أو طلب إذن أو تشريع إلى فتح منازلهن للمتظاهرين، أو إخفاء شباب مطلوبين، ناهيك عن صور المشاركة الفعلية في مختلف النشاطات.

لم تعد المرأة تلك الخاملة الخائفة المرتبكة السلوك، ولا مشوشة الفكر التي تنتظر من يفتي لها أو يشجعها على القيام بواجبها الإنساني والوطني التحرري. في هذا المجال سبقت الممارسة اليومية الكثير من الأفكار التقليدية والتنميط المسبق الذي ما زال أسير الثقافة القديمة، ثقافة الخنوع والرضوخ والسكون. فأمام همجية القتل، ووحشية الاستبداد وغدره بالرجال (والنساء)، تصفية وخطفاً واعتقالاً واغتيالاً، يتساوى البشر ولا يعود أحد “قوّاماً” على الآخر في عيون السلاح الأرعن الذي يشهره الطغاة في وجه طلاب الحرية.

من هو الرجل القوي المقتدر نفسياً وجسدياً ومادياً على حماية أسرته أو تأمين استدامة مواردها، من هو القادر على حماية نفسه أصلاً؟

إذا كان تناقص عدد الرجال المرافق لكل حرب يؤدي عادة إلى زيادة الطلب على الزواج والرغبة العفوية الغريزية بالإنجاب، عدا عن الحنين إلى العائلة والمنزل والحياة الزوجية كمفردات أو مظاهر للاستقرار، فإنها اليوم مجرد أمنيات بعيدة التحقق. فالرجل السوري أنهكته الحرب، وشرّدته وأفقرته، وأفقدته الكثير من مظاهر قوته الجسدية والنفسية، ما يجعله في موقع من يستحق العناية والرعاية الاجتماعية العامة والنسائية الخاصة، الأمر الذي يجعل من زواجه ومسؤوليته عن عائلة واحدة منبعاً لضغوط وأعباء كبيرة، فما بالك في حال وجد نفسه أمام متطلبات لا تنتهي لعدة زوجات وأولادهن!

يشكل الحرمان النفسي والجسدي بكافة أشكاله وصنوفه أحد أخطر شرور الحروب والكوارث، التي تعتبر آثاراً “جانبية” بالنسبة لأنواع الحرمان الأشد وطأة، مثل الحرمان من حق الحياة أو من الطعام والمياه النظيفة والنوم والصحة والتدفئة والتعليم… لكنها كسائر الآثار الجانبية تنمو وتتفاقم في الظل، لتغدو فتاكة في الجسد الاجتماعي هذه المرة، فالحرمان العاطفي والجنسي له عواقب ومخاطر اجتماعية ليس أقلها ما نشهده من تزايد نزعات العنف والاغتصاب وتزويج القاصرات، وتفشي الفظاعات الكلامية والجسدية، وسرعة انتشار الكراهية والتحلل من تبعات الضمير الإنساني والأخلاقي، ما يضع المجتمع أمام مأزق حقيقي حيال تمزّق نسيجه وعجزه عن تلبية احتياجات أبنائه وبناته، الأمر الذي لا يبشّر بحلول ممكنة خارج حلّ المعضلة الأساس: معضلة الاستبدادين السياسي والديني المتشدد وإرهابهما وفتكهما بكافة أنحاء الجسد الاجتماعي.

ينتهي عهد الأوهام، كما يبدو، بعيش خالٍ من تحمل مسؤولية فردية عن الحياة والعيش الحر الكريم الذي لن يكون دون مشاركة فعلية في العمل والقرار ونبذ الاتكالية والبلادة والاستسلام، والمساهمة في إعادة تربية وتأهيل النفس والمحيط، والرعاية للأولاد وتفهّم معاناة الآخر رجلاً أو امرأة، وكذلك تحمّل مشاق وبهجة إعادة اكتشاف القدرات وتوظيفها لصالح انتزاع الحريات والحقوق، وتأسيس سلم اجتماعي مديد يضمن علاقة متكافئة بين الجنسين يتشاركان فيها الموارد المادية والمعنوية ويتعاونان على تسيير وتيسير أمورهما الشخصية والعائلية ويساهمان معاً في إعادة إنتاج القيم والأخلاق بالتوازي مع إعادة إعمار البلاد. وريثما يحدث ذلك، تقدم التجربة اليومية صوراً من الحلول العملية الممكنة، إذ يتهاون الناس في شروط الزواج ومتطلباته المادية وطقوسه، وهم بذلك يؤسسون لعلاقات أكثر تسامحاً وقبولاً بالآخر الشريك المتساوي، على حين يزداد عدد الشابات والشباب المنتظرين لحدّ أدنى من الاستقرار يؤهل لبناء أسرة، ويحاولون تبديد انتظارهم المضني بالسخرية مما آلت إليه الحال، وبالملاطفة المرحة التي تعيد طرح الأسئلة حول علاقة الجنسين والتقسيم النمطي لأدوراهما، وتضفي في الوقت ذاته زخماً منعشاً لفن الكلام وأساليب التعبير.

إن قبول المرأة بدور الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لن يحقق لها أياً من “منافع” الزواج المنتظرة، خاصة وقد تزايدت حاجاتها المادية والمعنوية، في الوقت الذي يحتاج فيه الرجل إلى المزيد من فسحة الاستقلال والحرية ليقوم بواجبه تجاه نفسه وبلده ومستقبله، ما يقود إلى حالة موضوعية تجعل من تعدد الزوجات أمراً يتنافى مع حقوق الإنسان السوري واقعياً وعملياً، وليس حقوقياً وإنسانياً فقط.

ملاحظة: الموضوع يتناول تعدد الزوجات من منظور واقعي عياني، دون الدخول في التفسيرات المتباينة لأصله الديني في الإسلام

سيدة سوريا

07/02/2016

لقراءة المقال الأصلي اضغط هنا