(سجون بطيئة)

“بكرا لمّا يطلعوا إخواتك بخير وسلامة، نعمل كذا..” صرلي ستة عشر سنة أسمع هذه المعزوفة، والحمدلله طلعتوا أخيراً قبل ما تطلع روحنا، لنشوف شو رح يصير! هكذا تسخر أختي الشقية ملخصة سيرة بؤس مراهقتها التي أفضت إلى زواج سريع في بداية الثامنة عشرة من عمرها. فقد بقيت وحيدة مع أمها في المنزل الذي لم يمل عناصر الأمن من اقتحامه لاعتقال إخوتي، ثم من طرق بابه للسؤال عني حين كنت مطلوبة للأمن ومتوارية عن الأنظار. على العكس، ربما جمال أختي كان يحفزهم أن يجدّوا في البحث عني ليل نهار، وهم يحومون حول منزل أهلي.

بمكابرتها المعهودة ترّد أمي: نحن بألف خير ونعمة من الله وأحسن من غيرنا بكتير، الحمدلله كنا نعرف أين هم، غيرنا كانوا يحلموا يشوفوا ولادهم ولو جثة!

أحمد (ابن خالي) الذي لا يذكرنا إلا كأطياف مرّت في بيت جدنا أيام الأعياد والمناسبات، وها هو اليوم يأتي ليسلم علينا ويلتهمنا بعينيه ويراقبنا ويصغي إلينا بكل ما أُوتي، يريد أن يتعرف إلينا وإلى مشاعره تجاهنا، وهو يتشاغل بوضع (الناطف) على (المعمول) الشهي وقد زادته الحميمية والبوح اشتهاء وطيباً. كان قد أكل أول لقمة من المعمولة ولم يمضغها بعد، حين توقفت حائرة في فمه لا تدري أين تذهب وقد شهق مستنكراً: أعوذ بالله، ومن يريد أن يرى ابنه جثة؟!

ترّد أمي مشفقة عليه وقد تنبّهت إلى غصّته: يعني يا بني الخلاصة: بلاء أهون من بلاء.

أحمد كان قد فقَدَ أباه وأخاه بمرض السرطان، رحلة موات خطفتهما تباعاً، مرمرت قلب أحمد وأتلفت أعصابه وتركت عطباً مستديماً في روحه وهو يكبر قبل الأوان، ليجد والده الذي خدم في الجيش في فرقة مغاوير وتقافز فوق الأسوار، وأكل الحشرات ونام قرب العقارب ولاحق الأفاعي، ليجده يذوي متهالكاً متحولاً إلى جثة.

ليعود بعد سنوات إلى القصة نفسها، مع أخيه (فهد) وهو يرافقه في رحلة جسده الذي اهترأ سريعاً على سرير في مشفى بعيد في الشام.

من يريد أن يرى ابنه جثة هامدة؟! تتوقف اللقمة في فم أحمد، وتجحظ عيناه، وترتخي شفتاه وهو على حافة بكاء.

ها قد عرفت شيئاً جديداً عن عائلتي: خالي الذي طالما رفعتني يداه عالياً واحتضنني مع إخوتي، الجسد القوي الذي كان يحملنا كلنا معاً ويضعنا ثلاثة أربعة في حضنه والبقية على كتفيه الواسعين محاولاً تبديد شعورنا باليتم المبكر، هذا الخال العزيز مات موتاً مُهيناً، لم يعد موجوداً، ولحقه ابنه (فهد) الذي أحببته بعينيه الكبيرتين وضحكته العريضة ومزاجه الهنيء الرّضي، أما (أحمد) فقد تركته صغيراً لأجده الآن رجلاً مهموماً لديه قصة، حكاية مؤلمة عاش في سجنها ولم يخرج بعد. أؤجل السؤال عما فاتني من قصص الأهالي الذين كانوا يتمنون أن يروا أولادهم ولو جثة هامدة! تُرى هل تشير أمي إلى رفيقنا (مضر الجندي) المفقود منذ اعتقاله 1987؟ هل هناك آخرون غيره؟ هل أعرفهم ويعرفونني؟

يرّبت أسامة على كتف أحمد مواسياً: اللي خلّف ما مات يا أبو حديد.

تسرع بتول لتقود الحديث في اتجاه آخر وهي تخبرنا عن “سجنها”: وقال يا أختي أنا شايفة حالي وولدانة بنتي البكر، وطاير عقلي أنه أخيراً شرّفت الليدي (لورا) ــ ابنتي، بعد أن تأخرت ولادتي ولم يبقَ أحد ولم يلمني على تدليلها منذ كانت في بطني، والكل شمت بي: “طبعاً اللي بدها تسّمع بنتها موسيقى وتعمل يوغا وسباحة مشان استرخاء الجنين، هيك بيصير فيها”. قالوا: “كانت المرا تلد وهي بالحصيدة، لأ وهي عم تحلب البقرة، كانت تحمل وتلد وما حدا يحسّ فيها (يا ساتر)، ولا هي تدري بحالها حامل أصلاً” (سوبر مام)!. وبعد أسبوع من ولادتي، زارتني أختي الحنون مع ابنتيها، الكبيرة البيضا الشقرا أم عيون خضر، والوليدة الجديدة البيضا بحلّة سودا (شعر أسود وعينان سوداوان)، كربوجة وأصابعها مطعجّة، وبفستان وتبعاته من حركات أختك اللي بتعرفيهن، تضحك عبير، وتتابع بتول موجهة حديثها إلى أحمد الغارق في مكان بعيد وهو يناوش اللقمة في فمه، مرة يدفعها يميناً ومرة شمالاً، ثم يدعها لشأنها ويترك فمه مفتوحاً ليتنفس لاهثاً. تتابع بتول: صاروا المباركين يهتموا بأختي وابنتها، ويمتدحوا جمالهما وقوة أختي وجرأتها بأن خاطرت بالسفر والقدوم لعندي مع ابنتيها والصغرى بينهما بعمر الأسبوع، ويشيرون إلى الألوان المختلفة لابنتينا، وإلى الطباع المتضاربة تجاه تعامل كل منا مع الحمل والولادة مرددين: سبحان الله، فعلاً البطن بستان! ايه.. والله يشهد أنا أحب أختي وابنتيها… لكن، موجهة الحديث لي: لا تحزني لأنك ولدت في السجن وأنت وحيدة، أحياناً نكون وحيدين رغم كثرة الناس، بل بفضل كثرتهم! تكمل وهي تبتلع دموعها: والله لم تغيبي عن بالي لحظة واحدة. والله كنتُ معكِ أنت وابنتك…

طيف ابتسامة عبرت على وجه أحمد المحتقن، لم أتبين سببها: تراه الوصف الجميل الذي تتمتع به بتول، أم بداية عشقه لمن كانت أم الحلة السودا التي سيحبها ويتروجها بعد سنين، أم أنه فقط كان يريد مواساة أختي في محنتها القديمة المستديمة. ويهّم أحمد أن يمضغ لقمته التي رطبّها دمع الوجع الرقيق. لكن قدَر هذه اللقمة العجيبة أن تعيش وقتاً أطول في فم أحمد، إذ يستذكر (نمير) الذي يتعاطف مع أخواته، وهو كثير التعاطف على كل حال، حتى أنه لم يهضم الطب وطالما تهرب من دراسته. كان يحلم أن يدرس الرياضيات، لكن هيهات: معقول تجيب علامات طب وتدرس رياضيات؟! كل البشرية التي يعرفها والتي لا يعرفها استنكرت رغبته المعلنة وأفتت وقررت أن يدرس الطب ضاربة عرض الحائط بما يرغب هذا اليافع الذي كاد يجازف بارتكاب معصية مخالفة رغبة المرحوم والده. وهكذا انتصر الطب على الحب، لكن نمير بقي على حبه (للرياضيات) ولو مضمراً. يخبرنا نمير عما مرّ به:

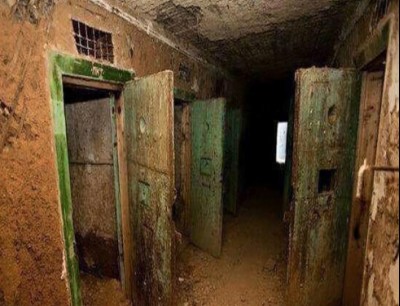

“يوم قُصف ملجأ العامرية في العراق، بكيت عن العمر كله، عن البشر كلهم، كدت أجن، لا أعرف ما الذي حلّ بي! لا أحد يعرف ماذا أصابني. وقتها ساقوني إلى سجن صيدنايا ليعرضوني على طبيب في الشام. وكأن الأمر كان يحتاج طبيباً ليكتشف أن السجن أصل الأمراض كلها! لكني إلى الآن لم أفهم ما جرى لي: خيبة؟! لا، مئات الخيبات مع العجز واللاجدوى، مع هذه الروح التي تكاد تختنق من الغصات والقهر والمكابدة: إخوتي يكبرون ويتزوجون، أصدقائي يدرسون ويتخرجون، حبيبتي تتركني وتسافر وهي كسيرة القلب، أمي تعمل كثيراً وتصمت طويلاً، والناس تموت، تموت بخطأ يأتيها من أمريكا، أمريكا “الرحيمة” التي أتت لنجدتهم من صدام حسين. بدا لي أن الحياة كلها سجون متشابكة متعاقبة متداخلة، وأن الناس كل منهم له سجنه وربما سجونه المتعددة، وأنه لا خلاص!

يترّحم أحمد على الأموات بصوت أجش أثقله الحزن واللقمة الحائرة في فمه، أُحسّ بضيقه وأشجعه على المضغ والتمتع بالمعمول: يا أحمد بعد عشرة أيام من الجوع في الفرع، وكنت في بداية حملي، لم تستطع معدتي تقبل طعامهم، لا شكله ولا رائحته ولا ملمسه. كنت آكل الخبزة التي في الوسط، يأتونني بثلاث خبزات: الأولى والأخيرة ملوثتان بكف الرقيب الفظة المعتادة على الصفع والتعذيب، كنت أقبل بالوسطى الأقل تضرراً لأنها محمية من شقيقتيها، آخذها وأمسحها بيدي وأقسمها إلى عدة وجبات صغيرة. المهم، بعد عشرة أيام وكانوا يظنون أني مضربة عن الطعام، ولم أكن لأفعل حينها، أخبرتهم أن معدتي تؤلمني وأني لا أستطيع الأكل، وبعد طول جدال وانتظار ومشاورات مع رئيس الفرع وافقوا أن يشتروا لي كيلو تفاح من نقودي وهكذا وصلت إلى زنزانتي الكئيبة ثلاث تفاحات بهيّات بكيس ورقي نظيف. واحدة ذهبت إلى الرقيب لتقنعه أن يأخذ الثانية إلى رفيقاتي في الزنزانة المقابلة، وبقيت الثالثة لي وحدي. ما أجملها تلك التفاحة الحمراء! كان ذاك اليوم موعد بداية غرامي بالتفاح الأحمر. كم دللتها وتحدثت معها، ثم دللت جنيني ونفسي بها، قضمت على مهل قضمة صغيرة، استقبلت صوت القضم بلهفة استقبالي لغائب عزيز، فتطاير رذاذ السائل الحلو حول فمي، كم كان لذيذاً ورطباً، دغدغ روحي وجعلني أبسم لمذاقه، لرائحته، كانت لحظات حلوة حلوة. لكني لم أسرف في المتعة، وتذكرت واجب الاقتصاد في السجن، فأخذت آكلها مع الخبز. (اقتصاد اللذة، أول السجون وأمرّها)!

بدأت اللقمة تتحلّل في فم أحمد، وقد انشرحت أساريره وهو يتذوقها بتمهل على إيقاع وصفي لقضمة التفاحة. عندما روى أسامة (والشيء يُذكر بضّده أحياناً!) قصة المعتقل الذي أُجبر على ابتلاع الفأرة! وهي القصة التي أجمع على ذكرها سجناء تدمر، وكنا نسمعها لأول مرة.

نحن أبناء السجون غرقنا في الصمت، بدأت أختي لينا تنشج بقهر، أما بتول وعبير ومع كل كلمة كانتا تصرخان وكأن الحادثة تقع الآن، وهنا، وأمامهما: لا، لا، لن يضعها في فمه؟! لن يبتلعها؟! سافل! مو معقول! من أين أتته هذه الفكرة الشريرة؟! تلهثان وتئنان وتصرخان: لن يستطيع الرجل ابتلاعها؟! شو صار؟ شو عملتوا؟

قذف أحمد بقايا لقمته التي تفتّت سميدها ذرات صغيرة كادت تخنقه وذهب إلى المغسلة ليتابع تقيؤه وسعاله وخرج صوته متشظياً: الله أكبر على الظالم، يا ويلهم من الله!

بحثت بعيوني عن أمي، وجدتها وقد انسلت وارتدت ثياب الصلاة البيضاء وجلست مقرفصة وقد احتضنت القرآن وراحت تبحث عن سورة ما وهي تكّرر بصوت عجول لجوج وكأنما تريد أن تطرد كل الشرور التي اندلعت حولها: أعوذ برّب الفلق من شرّ ما خلق” أمي أيضاً كان لها سجنها الذي تدخله “بمشيئتها”، حيث اعتادت أن تعتزل العالم الظالم وتلوذ بالقرآن.

مازن الصامت غالباً انسل تحت الحرام، غطى وجهه بأكمله متظاهراً بالنوم، وكانت دقات قلبه وتنفسه المتسارعان يرفعان الغطاء ويعيدانه بتوتر عصيب.

وظلت بتول تسأل وتستجوب وتحامي عن الرجل: ماذا حدث له وكيف ولماذا؟ وأسامة يحاول أن يخفف عنها ويخبرها بأن قصصاً كثيرة تحدث في السجن، ولا يعرف الواحد منا نهايتها، أو ربما لا يريد أن يعرف.

عبير توأم النظافة، لابت في الصالون وكأنها تطارد شبح حمى مُعدية: تمسح كل شيء وتكنس وتعيد وتزيد وهي تردد: لا، أكيد الزلمة جن! معقول حدا يبلع فارة وما يجن! يا إلهي! لم يستطع عقلها استيعاب القصة، القصة التي أنبأتها بمعاناة إخوتها وخاصة كبيرهم الذي كان بمثابة الأب بالنسبة لها، فلم تجد أمامها إلا أن تنفجر بالبكاء صارخة بصوت مجروح مجلل بعار دفين كسر قلبها الطيب: أنتو ليش انسجنتوا؟ شو كان بدكن بهالبهدلة!

سحبت سيجارة ولحقت بنمير الذي يدخن على البلكون. ما إن رآني قادمة حتى انتحى جانباً، فوقفت على الجانب الآخر، كل منا ينفث دخان سيجارته ويبحث عن ثقب ما في السماء المقفلة.

أسمع صوت أحمد من بعيد وهو يودعنا: تصبحوا على خير، غداً سيأتي أهلي ليهنؤوكم على سلامتكم!

كانت هذه تجربتنا اليتيمة في البوح، بعدها تعلمنا أن الألم يُحكى بصمت.

صيف 1999

ملحق:

عدت إلى الصالون لأجد “معمولنا” وقد نُحيّ جانباً وحلّت محله علبة الشوكولاته التي أحضرها أحمد وقد تناهبتها أيادي ابنتي وبنات خالاتها، وامتلأ المكان بأوراقها الملونة وضحكات البنات وهن يسخرن من أسنانهن البنية ويستسلمن لفرح وإلفة اجتماعهن وتسامحنا مع سهرهن ولهوهن. كانت ابنتي وابنة أختي تتهيآان للانقضاض على آخر حبة شوكولاته في العلبة، فسبقتهما إليها تفادياً لاشتباك محتمل وساعدني مطلع أغنية على تسوية الأمر بمرح: “تجي نقسم القمر أنا نص وأنت نص”، ووجدتني طرِبة خفيفة بينهن حتى أني تجاسرت على الصمت وأخذت أقايضه: تجي نقسم العمر أنا نص وأنت نص!

ربيع 2011

19/08/2016

سيدة سوريا

لقراءة النص الأصل اضغط/ي هنا