منذ أيام بكت على صدري شابة تشتكي هجر رفيقها، وهي تقول: همّي لا تحمله جبال، ربما تستطيعين أن تكتبي عنه رواية!. وفي التفاصيل وعدتها أن أكتب «بوستاً» صغيراً عن قصتها في الفايسبوك. كتبت البوست المتعاطف مع المرأة (طبعاً) على ورقة وأنا في القطار الذي يأخذني إلى دورة اللغة الفرنسية في منفاي الجديد.

في نهاية الدرس الطويل كنا نستمع إلى أغنية فرنسية تحكي عن الهجران وآلامه، وكان الأستاذ يترجمها لنا، لفتني أنه يترجمها بصيغة المذكر، أي أن الذي يعاني من الهجر هو رجل، استوضحته وعقلي مشغول باللغة الفرنسية وقواعدها: هل هذه الكلمات بصيغة المذكر فعلاً؟ فاجأني الأستاذ (المتطوع اللطيف) برّده القاطع: «أكيد، ليش عمرك شفتي حدا يتعذب وينتحر من الحب غير الرجال!». وتحت وطأة صدمتي وأنا المرأة الوحيدة في الدورة، أجبته (محاولة تجنب الدخول في معركة مع محيط كله رجال): «كثيرات من النساء يتعذبن ويمتن بصمت أو ينتحرن، وطبيعي ما عم يعملوا هيك شي لأنو الطبخة انتزعت مثلما يشاع عادة!». ابتسمنا جميعاً وأكملنا الدرس..

هذه الحادثة استبدّت بي، وجعلتني أنسى أمر نشر البوست عن الصبية المهجورة! لأعود إلى القصة العويصة إياها: هل الرجل هو الذي يظلم المرأة، أم أن المرأة هي التي تتلاعب بالرجل؟ أيهما أولاً الدجاجة أم البيضة؟ ولكم أن تجدوا عشرات النقاشات والجدالات المشابهة التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد والأعصاب، وتستطيع أن تظل تدور في الدائرة نفسها إلى ما لا نهاية ودونما طائل، رغم أن لدى كل من الطرفين الكثير من الإثباتات والوقائع التي تؤكد صوابية رأيه.

التحرر من الأفكار المسبقة والصور النمطية

بعد نحو أربع سنوات من خروجنا للمطالبة بالحرية والكرامة، أعتقد أن الكلام والتنظير استهلك نفسه واستهلكنا، مع تقديري أننا بحاجة لتأسيس نظري جديد على ضوء التجربة، لكن بعجالة أقول: مشكلتنا أننا نتعامل مع الحرية والكرامة (وكذلك الثورة) بما هي فضاءات فضفاضة (عموميات)، لم تتحول إلى أهداف واضحة تقتضي أن يكون لها وسائلها وخططها ودليل عملها وأدواتها. الحرية والكرامة تكتسبان، تنتزعان، بالتدريج والتراكم والعمل الدؤوب (الثورة)، الهادف إلى اقتحام المجالين العام والخاص، وكسر حلقات الاستبداد أو تفكيكها وردم الفراغات وملئها بالجديد المرتجى.

نقرأ ونتظاهر ونتحاور، ثم نعود إلى أطفالنا لنحدثهم عن الجنيّات وفضائل البقاء في المنزل، وفي أحسن الأحوال نسئمهم بمواعظ عن محاسن كبح جماح الرغبة والمغامرة ووأد الفضول. نطالب بالحرية والكرامة والعدالة للجميع، ثم نعود لنردد على مسامع إخوتنا الرجال وأولادنا الذكور، ولنُسمع أزواجنا أيضاً، أوصافاً تمييزية نمطية عن جمال فلانة ودقة خصرها ومقاس وركها وقدمها ربما، ومهارتها في الطبخ والمسح، ونصمت عن محبتها للآخرين ومساعدتها لهم، ونتجاهل بشاشتها وذكاءها واستقلاليتها وقدرتها على المبادرة وإيجاد الحلول للمشكلات. يغمرنا الحنان تجاه ولدنا «الكسول» ونخترع له الذرائع والمبررات، ونبرد أولاد الآخرين بألسنتنا ونظراتنا ورفضنا مصاحبتهم لأولادنا. نشترك جميعاً رجالاً ونساء في عدم تقبّل أخطاء الطبيعة في مقاييس الجسد أو توزيع العقل أو لون البشرة، نقرّع الآخرين على تفاهاتهم، ونهدر أوقاتنا في متابعة الأقاويل والثرثرات. نعاني في المراهقة والصبا من أمهاتنا ومجتمعنا، ثم لا نلبث أن نصبح شرطيات فظّات جلفات مع بناتنا. نبكي عزوف أزواجنا عن الاهتمام بنا، ونضعها حلقة في أذن الابن والأخ: «اهجروهن في المضاجع» واقطع رأس القط من الليلة الأولى، ننظف بيوتنا لأجل الغريب الذي يمكن أن يدوسه، ونرمي الأوساخ في طريق غريب آخر مادام لن يسعى إلينا، نلبس كما يحدد لنا السوق والإعلان ورجال الدين، ونملأ أدراجنا بمساحيق التجميل ولا حيلة لنا في تعزيل نفوسنا من مخلفات الاستبداد. نكاد نفعل كل شيء حسب إرادة مفروضة علينا، مدفوعين برغبة الاندماج بالمجتمع، ومع ذلك نضيع في الزحمة، فلا الجماعة تلتفت إلينا، ولا نحن نكاد نعرف أنفسنا لشدة ما نشبه بعضنا البعض. لا نأنس لقريب ولا لحبيب، فلا تكاد تنتهي زيارة أو اجتماع أو لقاء حتى تبدأ النميمة والسخرية والانتقاد والبحث والتنقيب فيما وراء الكلام والسلوك. لكي نتقرب من الرجال نلوم النساء ونغرق في رحلة الكشف عن أسرار مكائدهن، ولنكسب ودّ النساء نشتم الرجال في العلن ونسعى إليهم في السرّ والفطرة.. إن لم تكن هذه هي العبودية، فما هي إذن؟!

ونتيجة «لثقافتنا» نتعلق بالمعجزات والحلول السحرية التي ستنهي كل المشكلات بالضربة القاضية، ولا أسهل من أن نردد: مجرد أن يسقط النظام كل شيء سينحل! والحقيقة أنه بهذا التبسيط لن يسقط شيء، وحتى إن سقط فلن ينحل أي شيء من تلقاء نفسه.

أما على مستوى تحرر المرأة، فكلنا قناعة أن «الكوتا» النسائية هي الحل! وكأن العالم منقسم إلى شرّ رجالي وخير نسائي (الثورة أنثى)؟! أليست النساء المضطَهدات هن أشد المدافعات عن العبودية؟ ألسن هن من يربين الذكور على القسوة والعنف تجاه الأضعف، وعلى التصاغر والطاعة أمام أولي الأمر تبعاً لما تفرضه عليهن ثقافة الاستبداد. ألسن هن الموكلات بحراسة استمرار تدفق وسريان قيم الهيمنة التي تجعل حتى من الوطن سيداً متعالياً متغطرساً لا يتوانى عن تعذيبنا وقتلنا، وما علينا إلا أن نظهر له الولاء والوفاء!

ربما تصبح النصوص الدستورية والقوانين و«الكوتا» النسائية حلولاً مجدية، عندما تكون نتاج حركة نسائية نشطة ويقظة وفعالة، قادرة على استقطاب النساء والرجال لصالح عدالة المطالب الإنسانية التي تنطوي عليها. فالحرية والكرامة والثورة معنية بالإنسان دون تمييز، مع مراعاة خصوصية الجنس. وطالما ابتعدنا عن هذا السياق، سيبقى موضوع تحرر المرأة حبراً على ورق كما هو الحال في كثير من دول العالم. كما أن «الكوتا» النسائية في تجارب عديدة سرعان ما يتم استيعابها واحتواؤها، أو تهميشها وتفتيتها من قبل الكتل والأحزاب السياسية. الضمان الوحيد لفعالية وتأثير أي إنجاز على المستوى القانوني والمؤسساتي هو السعي اليومي المواظب على كشف مظاهر التمييز والتسلط ومحاربتها، والعمل على إيجاد البدائل وتكريسها بقوة الوعي والإقناع والمحاولة وضرب المثل لتكتسب قوة العادة والعرف. هذا العمل، رغم صعوبته وضرورة استمراريته وتوفير سبل ديمومته، إلا أنه ينطوي على جانب احتفالي: تمارين على فرح الاكتشاف، على امتحان قدرة البشر وكفاءتهم في استئصال جذور العبودية التي تتغلغل في حياتنا وتسممّها، على العمل الجماعي المبدع والمتكامل، على المحاولة والتجريب في استنبات ثقافة جديدة بعقول حرة وإرادة متفائلة صادقة تحتفي بالإنسان وإمكاناته وتحفز محاولاته وآماله.

التحرر يعني من جملة ما يعنيه، أن نفتح ذاكرة الحكايات ونعيد تشذيب تفاصيلها، أن نغربل أمثالنا الشعبية ونثريها بمعارفنا وخبراتنا، أن نرفض تداول النكات والشتائم التي تقلل من شأن المرأة، وتبرز عدوانية الرجل، أن نحتفل بأغاني الحب والحياة والعمل وندع اللوعة والفراق والخداع للتندر والتاريخ، أن ندعو لحل المسائل الحسابية بأكثر من طريقة، وأن نمارس النشاطات المدرسية والحياتية المتعلقة بتوليد نهايات مختلفة ومتعددة للقصص، أن نستعين بالمعرفة، وإن تعذرت فبالعودة للحس السليم الذي يأنف الظلم والجور ويألف الصدق والطيبة، أن نرفض تسطيح العقل والسذاجات الدارجة التي تحشر البشر في خنادق متعادية إعلاءً لشأن الفرقة والحروب بأنواعها: رجل مقابل امرأة، أسود مقابل أبيض، شمال مقابل جنوب، ديمقراطية ضد الإرهاب..إلخ. وأن نتعلم الإصغاء والحوار مع النفس والآخر، والبحث في المشتركات والممكنات لإغناء التنوع الإنساني وإعادة لحمته بما يضمن العدالة والوفرة والسلام للجميع، وقبل كل شيء أن نقرر الانفتاح على شريك الحياة أباً وزوجاً وابناً وأخاً وصديقاً، فنحن شركاء في الهمّ نفسه: نعاني الظلم والحرمان وعدم الفهم واللوم واليأس الذي مازال يستعبدنا عبر ذاكرة مؤلمة نجترها بلا نهاية، ولا تحمل لنا إلا الخذلان وكأنه حقيقة ونهاية ليس منها بدّ.

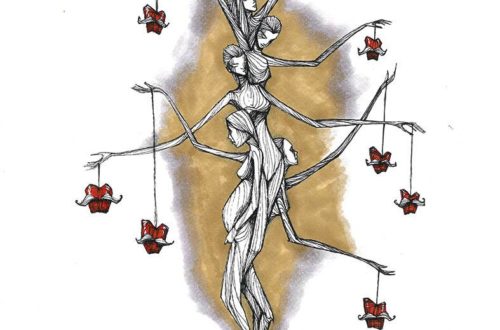

التحرر أن نفتح عيوننا لنرى الآخر الذي أمامنا وحولنا كما هو، لا أن نجتر صورته المسبقة في ذاكرتنا، أن نفك قيود أنفسنا التي مزّقها الاستبداد المديد وجعلها تتشظى في حروب شرسة مفتعلة بين الجسد والروح والعقل والرغبات، وأن نستعيد قابليتنا للنمو والتجدد كما الطبيعة ومثل الحياة التي نستحقها معاً رجلاً وامرأة.

ضحى عاشور

سيدة سوريا

لقراءة المقال الأصلي اضغط/ي هنا

One Comment

Pingback: