لمحة من أمي الكثيرة

لكن لن أصدّق أن أحداً بالحنين إلى يوم الخميس في سبعينيات القرن الماضي. حيث تقوم قيامة البيت قبل يوم العطلة الوحيد (الجمعة). صرير الغسالات اليدوية وبخار الماء المفعم بروائح “أدوية” الغسيل التي تتصاعد من برميل غلي الثياب البيضاء والطشوت المتعددة للتبريد والشطف والنقع بالنيلة. استنفار شامل، تُنزع الملاحف والأغطية والشراشف لتكشف عرّي المفروشات وألوان دواخلها وطراز تصاميمها، تتكوّم تلال من الألبسة بانتظار دورها الذي سيستهلك يوماً بطوله مع أعصاب الأولاد وتذمرهم من الطعام المتقشف كل خميس وضيقهم من رؤية ثيابهم العزيزة وقد رُميت أرضاً مع ثياب بقية الأخوة بحسب تسلسل الألوان دون اعتبار للخلافات البينية التي ستكسر خاطر تنورة الأخت وقد اعتلتها بيجاما الأخ الرياضية وجاورتها بلوزة الصغيرة المبقعة بالزيت والصلصة!

في ذاك الزمن لن يخطر ببالك أن تشفق على يدين اثنتين منكوبتين بالأعمال الشاقة طيلة الأسبوع الذي يتكّلل بمباراة الخميس الماراثونية، بل ستشارك دون أن تدري في تعذيبهما وانهاك صاحبتهما بأنانية الحاحك على حصتك المستحقة من صبرها ودلالها، وسيطير صوابك من اقتراحها أن ترتدي قميصاً أخضر مع تنورة بنية. يا للظلم ويا للقبح والاستهتار!

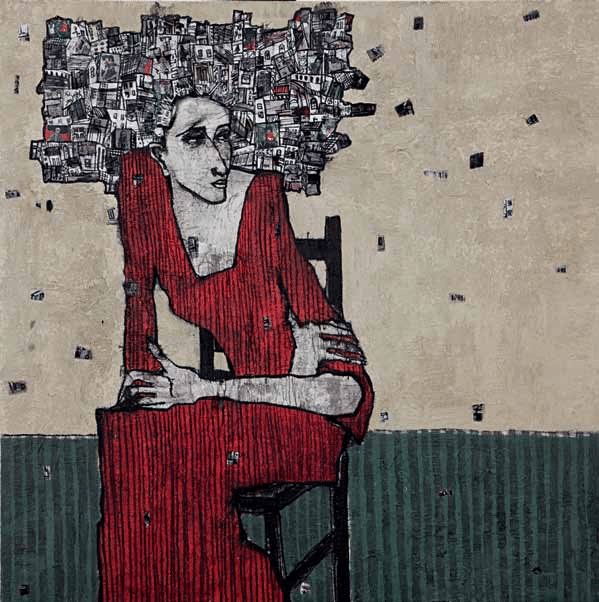

ألبستني كشجرة

كنت أتوّقع أن تصرخ أمي أو تنهار باكية من أعبائها التي لا تنتهي، وعجزها عن إرضائنا ونحن ننهال عليها بطلبات واعتراضات تجعلها تلهث وهي تستنفر أقدامها مع صوتها وانتباه عينيها لمؤزارة يديها الكليلتين. لكنني ابنة أمي، لا أنا استطعت ابتلاع إهانة ارتداء ثياب متنافرة الألوان، ولا هي ارتضت أن تظهر أمامي منحرفة الذوق ولو لعلّة استثنائية يوم الغسيل. وقفت حائرة ثم أمسكت بيدي وأخذتني إلى حديقة البيت، هناك لمعت في رأسها فكرة جعلتها ترّق وتزهو: انظري إلى الأشجار! كنت لم أزل مرتبكة من ردّة فعلها غير المعتادة، فنظرت إليها ببرود حذر مستفهمة عما تعنيه. أوضحت: كل الأشجار تلبس البني مع الأخضر، وها أنت ستلبسين مثلها. أعتقد أنها اكتشفت تلك الفكرة لتوّها، فأخذت تطورها وتسهب في شرحها لنحفظها معاً. من اليوم عليك أن تتأملي الطبيعة لتتعلمي تناسب الألوان، لا تدعي أحداً يفسد ذوقك. تجتاحني ذكرى خميس الغسيل ذاك وأنا في دوامة أخبار سوريا. قلوبنا عارية، ثيابنا المتسخة تضمر الضغينة لبعضها، عالقون في محنة الغسيل الكبير، ولا أمّ لنا.

الجدة منى الحمصية

ما إن تقول حمص حتى تضحك سوريا! هي حمص المعروفة بالمرح وخفة الدم والنكتة، المدينة الطيبة السهلة الواسعة وكنيتها أم الفقراء والدراويش، حيث كل شيء في حمص رخيص متوافر يتناوله الجميع بيسر. هذا سرّ المدينة المباح الذي لا يشرحه أحد، ولا يستطيع أحد إنكاره أيضاً.

لذلك كان على منى الحمصية أن تطّوّر درجة من الرزانة تتناسب مع وضع زوجها الصاعد في سلك الشرطة بداية سبعينيات القرن الفائت، وكانت وظيفة ذات اعتبار وقتذاك، مع أن نساء الضباط حينها لم يكن قد اكتشفن كل الكنوز التي تنطوي عليها نجوم بدلة الشرطة ونياشينها. فالعادة بين النساء اللواتي كن من دون تأهيل أو مهن خاصة بهن أن تستنسخ واحدتهن مهنة الزوج أو الأب أو الأخ الأكبر وتتقمص دوره سواء في غيابه أو حضوره. مثلاً: زوجة الطبيب من الطبيعي أن لا يستعصي عليها مرض، فلا تتردد في تشخيص الحالة ووصف الدواء. وليست أقل منها زوجة المحامي أو زوجة “معلّم” الكهرباء أو زوجة مدّرس الرياضيات. فالمشاكل متشابهة والأسئلة واحدة، وهناك جملة من المحفوظات والمألوفات تتكرر دائماً، وبكل الأحوال الأخطاء تحدث، ولا من رقيب أو حسيب.

كانت منى امرأة جميلة، ما دفع الضابط لقطفها من بين اخواتها متجاوزاً الأعراف التي تقتضي تزويج الأخوات بالتدريج ابتداء من أول العنقود. هذه الحمصية الطيبة كانت “حلوة وما بتعرف أنها حلوة”، زوجة ضابط ولا تعلم مدى سلطانها. من بين كل فضائل وضع الضابط، كانت منى مُغرمة بسيارة الشرطة، وإذ انتقلت إلى الحسكة وقبل أن تصبح الصديقة المفضلة لعدد كبير من نساء الموظفين، أقصد قبل أن تصبح السيارة ضالّتهم المنشودة، اكتشفت منى سهولة أن “تخطف رجلها” إلى عند الجيران الأتراك أو الجيران العراقيين. حينها كانت سوريا ما تزال محافظة على حسن الجوار، فالتزاور قائم والتجارة جارية، وحتى قطعان الأغنام كانت تشرد بين القرى المتداخلة دون أن يكدرّ شرودها عائق.

السماور

حملت منى الكثير من العبارات والنكات واللطافات العفوية إلى أصدقائها الحسكاويين، لكن صيتها ذاع بفضل ترويجها للـ “السماور” الخاص بالشاي التركي، مع كاساته الصغيرات من الزجاج الرقيق الشفاف المخصوصرات بأناقة وانسياب. في الحسكة، المدينة الحدودية البعيدة في الشمال الشرقي، يحتفل الناس ببعضهم، يشجعون الآخرين على التواصل معهم. هناك فقط، مع كل لقاء تحصل على هدّية: إن أتوا لزيارتك يحملون لك واحدة، وإن ذهبت إليهم لن يدعوك تعود بيد فارغة. وهكذا كانت تمتلئ الحقائب تليها الصناديق بمفارش السفرة المشغولة بإبر “الآشوريات” وسنانير “المردلّيات” وشالات “الكرديات” الملونة، والفساتين المطرزة بأيادي “العربيات”، ترافقها أطقم البلور المفضضة والمذهبة الواصلة من اسطنبول وبغداد لتذهب جميعاً في رحلة العودة المظفرة إلى مزرعة الضابط الجديدة في حمص. المزرعة التي لم تسكنها منى رغم انتقالها إلى حمص أسرع مما توّقعت إثر وفاة زوجها بنوبة قلبية. كانت النوبة مباغتة أما القلبية فمذهلة! تقول منى بغيظ مبطن بالتهذيب وبرهبة الرتبة العسكرية ربما: “المرحوم ما كان يعرف شي إسمه قلب، كلّه عقل ونظام ماشي مثل الساعة”!

لم تتزوج منى لأنه كان يُفترض أن تنتظر عميداً أو لواء ليكون جديراً باحتلال مكان العقيد المرحوم، وهؤلاء يموتون قبل نسائهم “المؤلِفات” أي اللواتي يعشن ألف عام، كناية عن خبراتهن المتوارثة وقدراتهن على المكر واستغلال الظروف لصالحهن، كما أنها تعرفهم جيداً (العمداء والألوية) “عيونهم لبرّا ويزهدون بسرعة بما يملكون”.

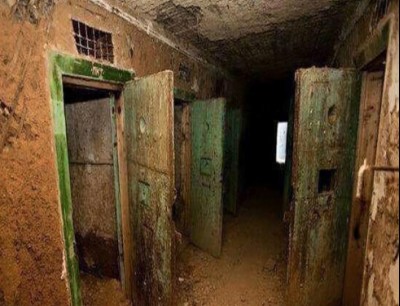

“كل شيء أبقى من بني آدم”، هكذا كانت تردّد منى كلما ذهبت إلى المزرعة لتتفقد مقتنياتها النفيسة، وتدّلل نفسها ببهجة ذكريات الشباب وأسرار الصديقات المتناثرة على مقاعد سيارة الشرطة الرصينة. عالم يزداد سحراً ويبتعد وهي تسير إلى الجامعة لتدرس الأدب العربي، ثم وهي تزّوج ابنتها الوحيدة، وبعدها عندما تنشغل بتربية حفيدتها. عالم انهار الآن نهائياً: صاروخ حوّل المزرعة إلى ركام وأنقاض.

“سبحان مغيّر الأحوال” أصبحت حكمتها المفضلة المشفوعة برضىً كان منهوباً بهمس يتناهى إلى مسامعها عن سرقات عقيدها المرحوم وتحكّمه بحاجات الناس وتوّرطه في الرشوة والفساد، فيسرق طمأنينة قلبها العادل الذي منعها أن تتمتع بالمزرعة ومحتوياتها، “كنت أتشاءم منها، أشعر أنها ليست من حقي، لا أقدر أن أظلمه وأقول أنها مال حرام، فالأموات لهم ربّ يحاسبهم”!

طال حصار أحياء حمص، فضاقت الأحوال وجاعت البطون وذهبت الإلفة والمرح، رحلت ابنتها مع زوجها ليعملا في الخليج، ونزحت منى وحفيدتها إلى اللاذقية، “الحياة هنا نعمة، يوجد كهرباء ونستطيع متابعة المسلسلات التركية”.

_ ما الذي يعجبك في المسلسلات التركية أيتها الجدّة يا مدرسة اللغة العربية؟

ــ كل شيء.. السماور والحكايات والحب وكل شيء.

ــ الحب؟!

ــ نعم الحب، يسعد ربهم، رجالهم عندهم دم، عندهم روح.

10/03/2016

السفير العربي